Статистическая оценка свойств пряжи

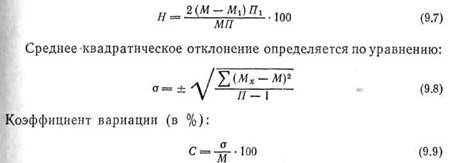

Номер пряжи, сопротивление ее разрыву и другие характеристики определяются как средние арифметические значения из установленного ГОСТ 6611—55 количества замеров. Для оценки этих средних значений, следуя названному ГОСТ, необходимо дополнительно характеризовать их показателями: неровноты Н, среднего квадратического отклонения а и коэффициента вариации С.

Неровнота (в %) определяется по следующему уравнению:

В этих уравнениях:

М — среднее арифметическое из всех найденных значений; М1 — среднее арифметическое из всех значений ниже М; П — общее количество испытаний; П1 — количество испытаний с результатами ниже М; Мх — отдельные результаты испытаний.

Отклонение О среднего арифметического М от заданной нормы Мн вычисляется по следующему уравнению:

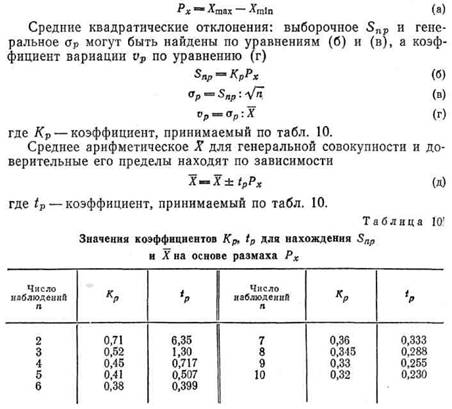

Нередки случаи, когда статистической обработке подлежит выборка с малым числом наблюдений (n<10). При условии, что генеральная совокупность, из которой взята выборка, имеет нормальное распределение, может быть применен следующий метод, рекомендуемый для таких выборок. Данные наблюдений располагают в порядке увеличения X. Вычисление среднего арифметического X из всех найденных значений производится обычным порядком. Далее находят размах варьирования Рх из выражения:

Коэффициенты Кр и tp зависят от той степени вероятности, с которой желают определить Snp и доверительный интервал для X. Для большинства технических задач достаточна вероятность а = 0,95 (т. е. 95 случаев из 100). Для этой вероятности и составлена табл. 10.

Факторы прочности пряжи. В отличие от характера разрыва монолитно-материальных тел, в том числе искусственных и синтетических волокон, разрыв штапельной пряжи представляется более сложным. Здесь наблюдаются два явления: разрыв некоторого количества волокон, расположенных в поперечном сечении пряжи, и расползание остальных. Отсюда факторами, определяющими прочность пряжи, являются не только природные свойства волокна, но и процессы прядения, в частности крутка.

Чем больше длина волокна (при равномерности длины) и чем тоньше эти волокна, тем больше (при одинаковой степени крутки) проявляется действие сил трения и, следовательно, тем прочнее пряжа. По этой причине для корда высших сортов и ответственных технических тканей применяют более длинноволокнистый хлопок.

Среди операций прядильного производства наибольшая роль в создании прочности пряжи принадлежит крутке. По мере повышения степени крутки и увеличения создаваемого этим давления наружных слоев пряжи на внутренние увеличивается трение между волокнами, лежащими во внутреннем сердцевинном слое. Возможность скольжения волокон сердцевинного слоя затрудняется, прочность пряжи повышается. Вместе с этим растет степень использования в пряже прочности волокнистого материала.

Однако оптимальное значение величины крутки лежит между некоторыми пределами, определяемыми назначением пряжи и природой волокнистого материала. Степень крутки не должна быть ниже предела, необходимого для предупреждения скольжения волокон, возникающего в процессе переработки пряжи, и в то же время не должна превосходить предел, при котором мог бы начаться разрыв перенапряженных круткой волокон. Величина крутки влияет и на упругие свойства пряжи.

Полное удлинение пряжи зависит от скольжения волокон, от распрямления и удлинения самих волокон. Поскольку последнее относительно невелико, значительная крутка, увеличивая прочность пряжи, снижает ее упругость, приводит к большей жесткости.

Волокна наружного, более нагруженного круткой слоя пряжи, наиболее вытянутые и напряженные, мало способны к удлинению и потому принимают на себя значительную долю напряжения растяжения. При недостаточной прочности их разрыв может начаться с разрыва наружных волокон и закончиться расползанием срединных, давление на которые будет ослаблено.

Для технических целей преимущественно применяется крученая пряжа, так как в ней несущий слой располагается более равномерно по всей площади сечения. Чтобы уменьшить жесткость крученой пряжи, ее скручивают в направлении, обратном крутке однониточной пряжи.

Поглощение и отдача.влаги волокном, отвечающие изменению температурно-влажностных атмосферных условий, также приводят к изменению прочности и упругих свойств пряжи. Пряжа из целлюлозных волокон при увлажнении (до 11%) повышает прочность; изделия из шерсти, натурального и искусственного шелка при увлажнении снижают прочность.

При 120 °С в пряже из льняного волокна снижаются прочность и удлинение; сопротивляемость многократным нагрузкам падает; у хлопчатобумажной пряжи разрыв происходит на удлинениях ниже 5%. При нагреве выше 160— 170 °С резко возрастает деструкция целлюлозы. При низких температурах (—60 °С) прочность пряжи повышается, удлинение изменяется незначительно. Вискозная нить при 120 °С, в отличие от хлопчатобумажной пряжи, сохраняет, а иногда даже несколько увеличивает прочность и уменьшает растяжимость; при одинаковой нагрузке дает увеличение упругих свойств; при —60 °С показывает снижение прочности и удлинения.

Сохранение вискозной нитью прочности при повышенной температуре и является одной из причин введения вискозного корда в практику резинового производства. Нити из синтетических волокон при повышении температуры несколько снижают прочность, а при понижении — повышают.

В статических условиях испытания капроновый корд показывает, по сравнению со сверхпрочным вискозным, большую прочность, большее разрывное удлинение и лучшую теплостойкость, но имеет меньшие модуль и температуростойкость. Капроновый корд также более вынослив к многократным знакопостоянным деформациям и ударным нагрузкам.

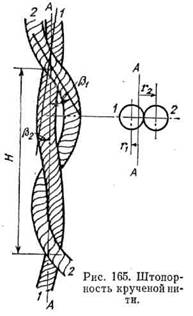

Среди возможных пороков пряжи следует отметить один из наиболее вредных, свойственный крученой пряже, — штопорность. Правильное строение и работа крученой пряжи определяется одинаковой длиной скручиваемых нитей и связанной с этим равномерностью их натяжения. При штопорности это условие нарушается. Из рис. 165 видно, что углы (В1 и В2 наклона витков к оси крученой пряжи неодинаковы. Поэтому проекции усилий, воспринимаемых каждой нитью, приведенные на ось сложной нити, будут также неодинаковы.

Чем больше угол р, тем меньше доля участия составляющей нити в общей прочности. Если нить 2 свободно обвисает, например при штопорности, то разрыв воспринимается только нитью 1; в этом случае прочность сложной нити будет вдвое ниже номинала.